빛의 전사 토벌전

나의 영웅

나의 사랑하는 빛

그녀가 야만신으로 소환되었다는 소식이 들려왔다.

그날 가장 먼저 자원에 나선 것은 한 모험가였다.

아니, 그것은 당연한 일이었다. 그 자리에 설 수 있는 것은 오로지 그녀 자신 뿐이라고, 그렇게 말했기에.

그녀의 이름을 아는 사람은 별로 없었다. 그러니 그녀가 토벌전을 꾸리고 있다는 소식을 들었을 때, 많은 이들이 반대한 것도 마찬가지였다.

혹자는 무슨 자격이 있냐며 따져 물었다.

혹자는 희망을 저버릴 것이냐며 울부짖었다.

혹자는 어떻게 그런 용기를 가질 수 있느냐고 걱정했다.

그 모험가는 딱 한 마디 대답만 남겼다.

내가 사랑했던 그 빛까지 되돌릴 순 없으니까.

그 말을 할 때 모험가의 표정이 어땠는지는 의견이 분분하다.

누군가는 그리움이라고 했고,

누군가는 결의라고 했고,

누군가는 고독이라고 답했다고 한다.

"영혼은 생명이 다할 때 에테르와 함께 사라진다네."

묵묵히 걷던 발걸음 속에서 알피노가 입을 열었다.

빗방울이 하나둘 떨어지기 시작했다. 마른 땅을 적시는 소리와 함께 그의 목소리가 비에 스미듯 번지고, 발밑에서 젖은 흙이 부드럽게 무너졌다.

"그런데 강한 의지나 술법에 묶이게 된다면, 몸체를 이루던 에테르만 사라지고 혼은 남아 계속 지상을 떠돌지."

"그러면 야만신⋯ '그것'에 혼이 담겨 있을 수도 있다는 말이야?"

산크레드가 걸음을 늦추며 묻자 하르드스튀른이 반사적으로 고개를 들었다. 다만 그뿐이었다.

"아니, 신도들은 그걸 기대하고 소환 의식을 벌이지 않았나 생각했을 뿐일세."

"그래요. 그녀가 라그나로크에 돌아왔을 때에는 이미⋯."

잠자코 있던 야슈톨라가 짧게 말을 덧붙였다. 끝맺음의 신호였다.

그들의 말이 옳았다. 소환된 야만신은 이미 사망한 빛의 전사를 그리워하는 자들의 염원과 집착이 만들어낸 허상에 불과했다. 그녀는 별의 품으로 돌아갔고, 이곳에 남아버린 것은 공허과 광신 뿐일 터. 누구보다 간절히 재회를 바랐던 이는 그것을 잘 알고 있었다. ⋯익히 알고 있던 진실 앞에서 무얼 기대한 것인지.

그럼에도 불구하고 그녀의 발걸음은 모두를 앞서갔다. 뒤에서 대화가 몇 번 더 오가는 듯 했지만, 빗소리는 모든 것을 밀어내며 걸음을 재촉했다.

그리고 마침내 그곳에 닿았다. 익숙하고도 낯선 공간. 사랑하면서도 버거운 자리. 비석 곁에 놓인 촛불은 이미 스러져 있었다. 그녀를 기리기 위해 세운 장소에, 그녀를 연상케 하지만 전혀 다른 존재가 기괴한 소리를 내며 방문객들을 맞이했다.

'그것'을 본 하르드스튀른과 새벽의 혈맹은 이루 말할 수 없는 비통과 분노를 경험했다. 뱉어낼 수도, 삼킬 수도 없는 치욕스러운 감정이 응어리가 되어 목을 조였다. 안타깝고도 비참한 현실에 대응하기 위해 이들은 손끝에 결의를 실었다. 빛의 전사를 사랑한다고 외치던 자들이 모순적이게도 그녀의 형상을 빌려 야만신을 만들어내었다. 그것이 그들의 사랑이라면, 차라리 증오가 더 정직했으리라.

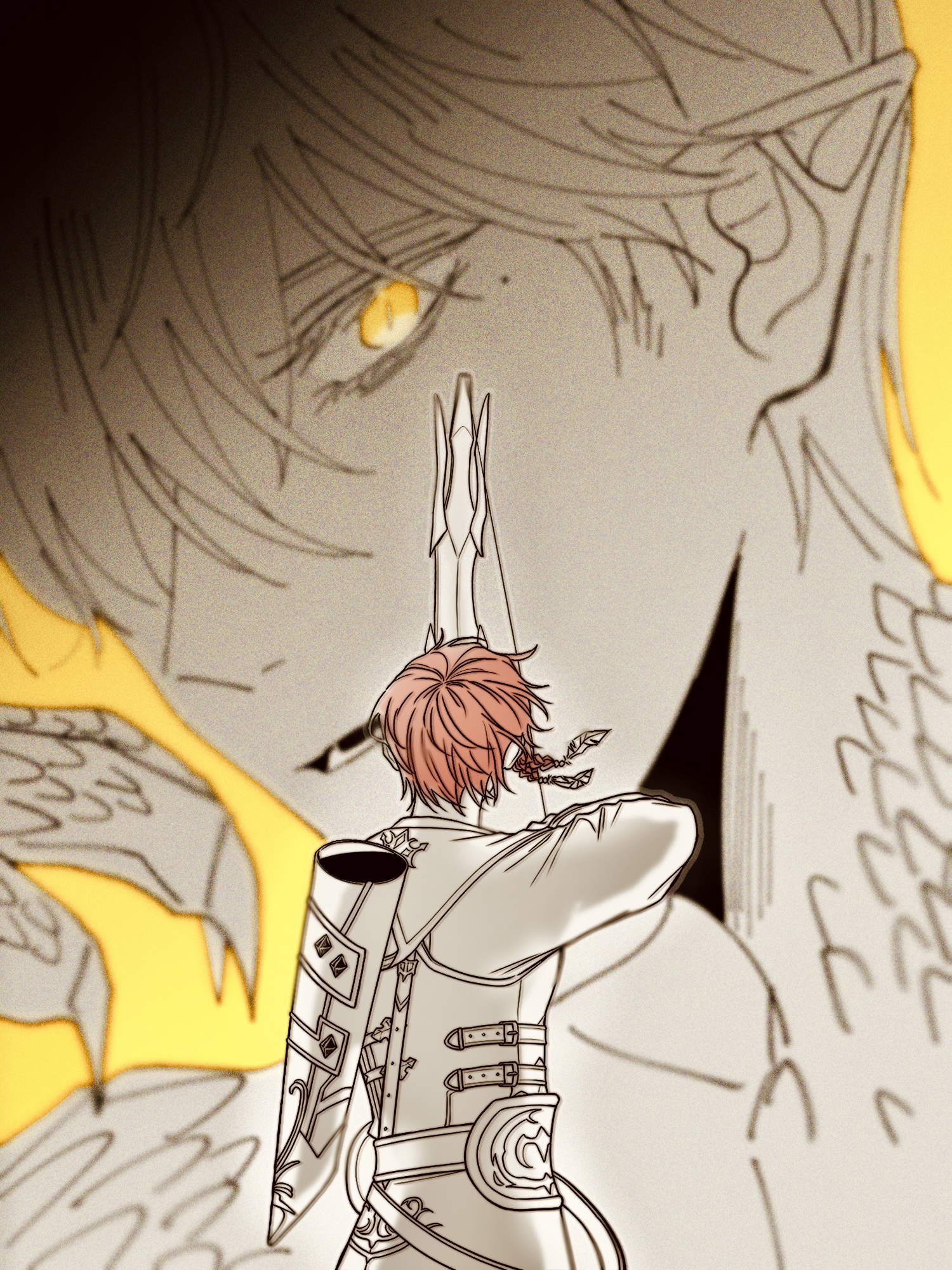

금빛 눈동자가 형형히 빛을 발하며 어둠을 가른다. 순간, 전장이 얼어붙고 팽팽한 긴장이 바람과 함께 밀려들었다. 하르드스튀른은 장궁을 단단히 쥔 채 허리춤의 화살통으로 미끄러지듯 손을 뻗었다.

그때, 그것이 이들의 이름을 불렀다.

소리와 함께 공기가 일그러졌다.

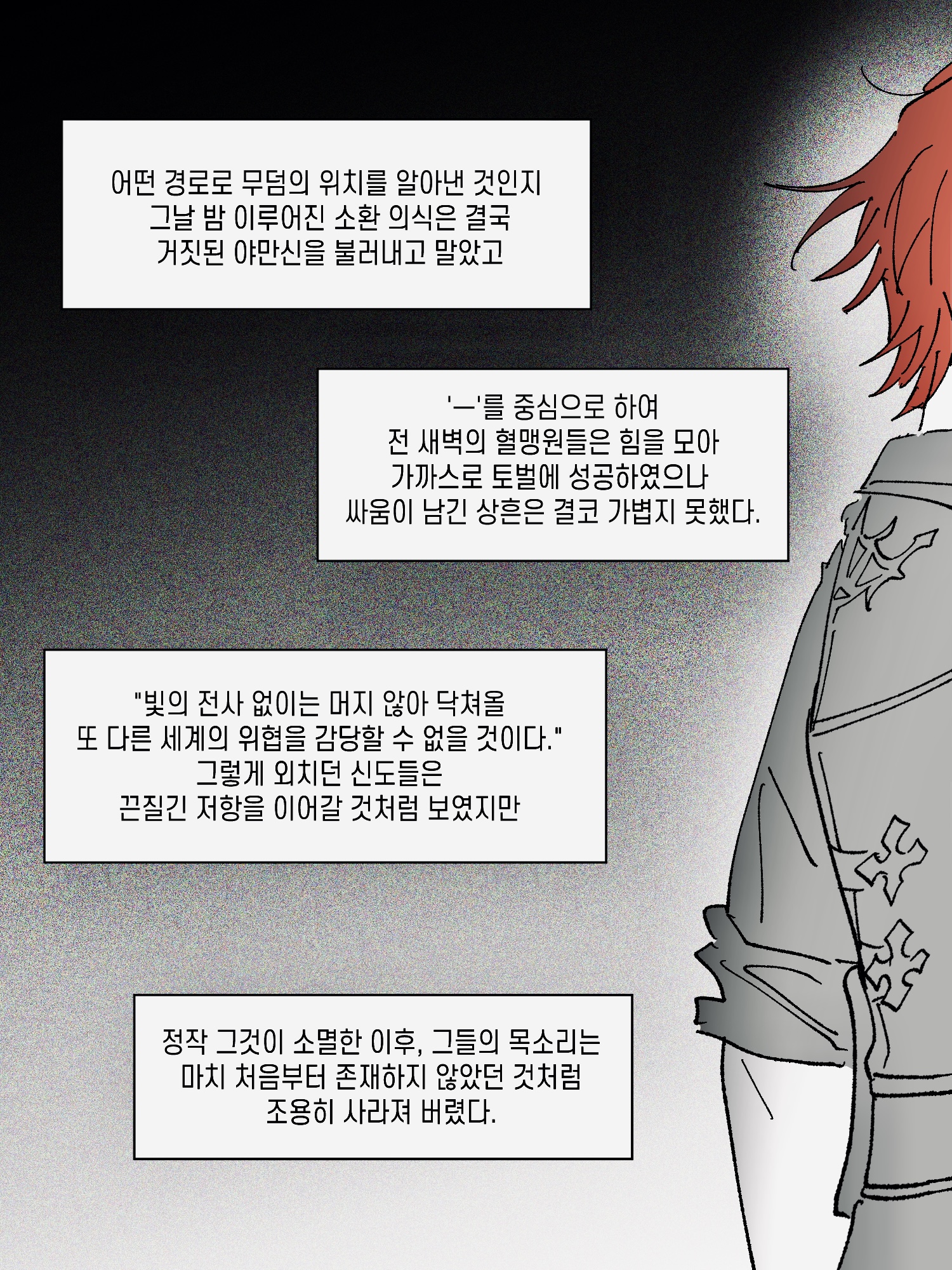

신도들의 염원이 평화였던 탓이었을까, 아니면 그 간절한 염원 깊숙한 곳에 분명 망설이는 자가 있었기 때문일까. 수차례의 실패를 각오했던 싸움은, 결코 가볍지 않은 상흔만을 남긴 채 불행인지 다행인지 모를 끝을 맺었다.

야만신의 에테르는 서서히 해체되었고, 잔인할 만큼 아름다운 눈동자는 마지막까지 제 앞에 서 있는 — 제대로 서 있다고 할 수도 없는 상태의 — 하르드스튀른을 바라보았다. 이윽고 그것은 위태로이 유지하던 형체를 완전히 잃어 수만 개의 빛 조각으로 찬란하게 흩어졌다.

긴 싸움이 끝났지만 누구도 승리를 말하지 않았다.

여전히 비가 내리고 있었다. 젖은 흙 내음이 부서진 잔해의 흔적과 뒤섞였다. 한참을 가만히 서 있자니 뒤에서 조심스러운 발소리가 들려왔다. 제 숨보다도 가늘고 희미한 기척이었다.

"…돌아가시죠. 토벌이 완료되었다고 연락을 전한 참입니다."

하르드스튀른은 대답하지 않았다. 그저 격렬한 싸움에도 흔들림 없이 서 있는 비석을 오래 바라볼 뿐이었다. 그토록 사랑하던 빛의 안식이 짓밟힌 자리에서, 무엇을 떠올렸고 어떤 감정을 품었을지 감히 누구도 알 수 없었다. 그렇게 한참을 말이 없던 그녀가 마침내 돌아섰다.

훗날 위리앙제는 그때를 떠올리며 말한다. 스쳐 지나간 그녀의 얼굴에, 지워지지 않는 그리움과 결의, 그리고 깊은 고독이 서려 있었다고.

미처 사라지지 못한 에테르가—

날이 밝아오는 새벽 하늘에 잔광처럼 흩날린다.

그 비석 앞에,

언제나 곁에 있어줄 것만 같았던

잊을 수 없는 이름과 함께.

'하로 > 글' 카테고리의 다른 글

| 모험가 수칙 제 10조 26항: 의뢰 수행 시 불필요한 장난은 삼가십시오! (0) | 2025.02.23 |

|---|---|

| 출항 (0) | 2024.12.30 |

| My Dearest, Darling. (0) | 2024.08.17 |

| 다정한 별에게 (0) | 2023.01.10 |